Nuova pubblicazione: Francesco Scalora, “La fortuna di Solomòs nell’Ottocento italiano”, ISSBI, Palermo 2025 (Quaderni, 28)

Qual è stata la fortuna di Dionisios Solomòs nella cultura italiana dell’Ottocento? Quali testi del poeta nazionale greco circolarono in Italia? In che forma e con quale interesse fu accolta la sua opera? Muovendo dalla prima traduzione italiana dell’”Inno alla Libertà”, pubblicata da Gaetano Grassetti nel 1825 e di cui quest’anno ricorre quindi il bicentenario, il presente volume ricostruisce in modo ampio e documentato la ricezione dell’opera di Solomòs in Italia lungo tutto il XIX secolo. Attraverso l’analisi delle successive versioni italiane dell’”Inno”, delle traduzioni delle altre liriche, civilmente impegnate e non, e di un ricco corpus di commenti critici, testimonianze e giudizi letterari emergono i tratti di una voce poetica che, intrecciandosi con lo spirito del Risorgimento italiano e l’immaginario filellenico dell’epoca, contribuì a rendere ancora più vivace il dialogo culturale tra Italia e Grecia, in un periodo storico in cui la letteratura della Grecia moderna agiva come veicolo di valori patriottici e stimolo alla vita civile.

L’Istituto di Studi Bizantini e Neoellenici ha pubblicato un nuovo volume della collana Testi dal titolo Il monastero di S. Salvatore di Bordonaro. Storia e documenti (secoli XII-XVI).

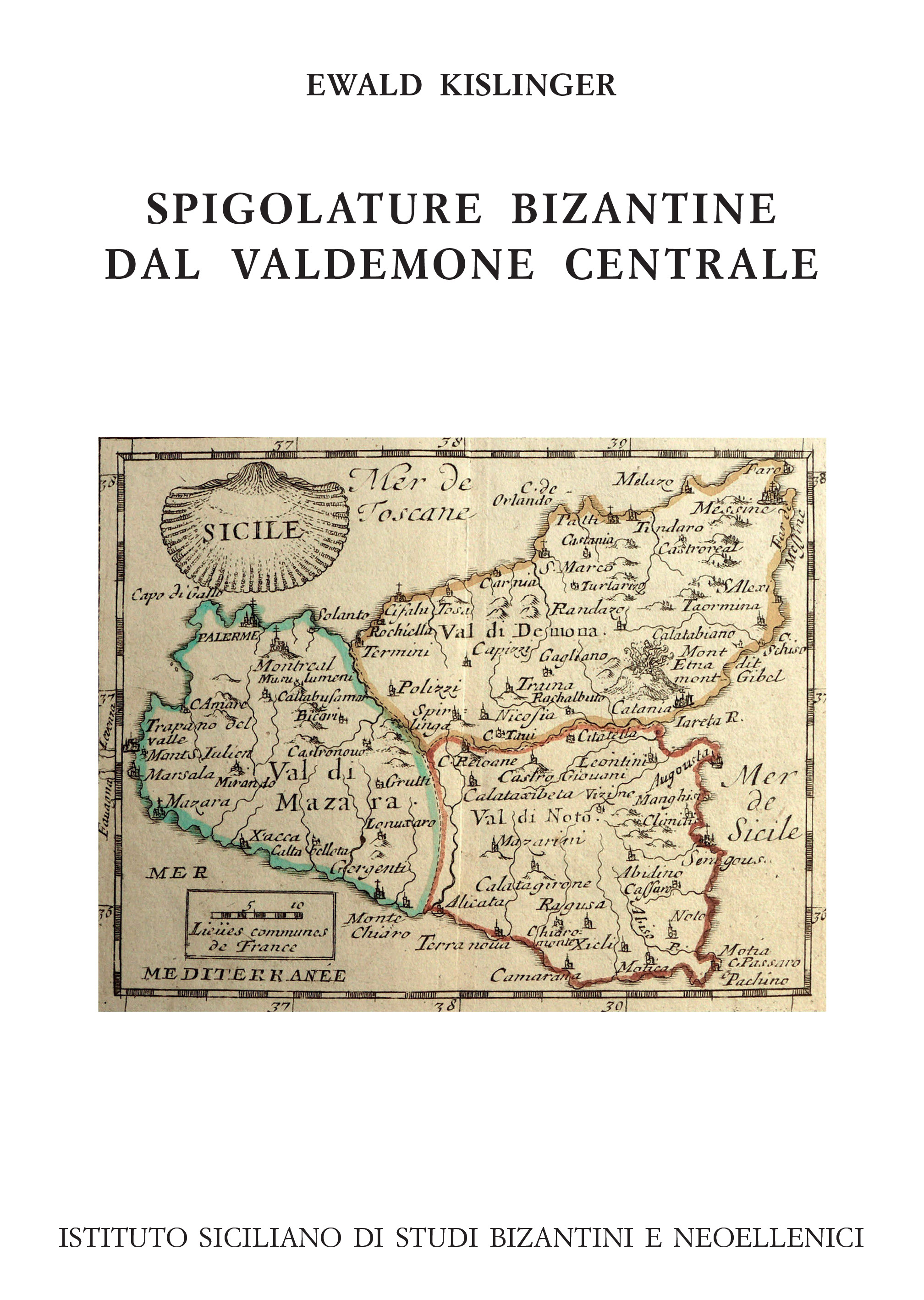

L’Istituto di Studi Bizantini e Neoellenici ha pubblicato un nuovo volume della collana Testi dal titolo Il monastero di S. Salvatore di Bordonaro. Storia e documenti (secoli XII-XVI). Il sito della antica Demenna, citato dalle fonti come luogo di insediamento, durante il medioevo, di popolazioni greche giunte in Sicilia dal Peloponneso, è stato definitivamente identificato, grazie alla fondamentale monografia dedicata all’argomento nel 2001 dal prof. Ewald Kislinger, nella zona di S. Marco d’Alunzio (Messina) nella Sicilia nord-orientale. Questo volume raccoglie gli studi sparsi già pubblicati dall’autore tra il 1995 e il 2011 intorno al medesimo tema; essi vengono ad approfondire e aggiornare le sue precedenti ricerche, anche grazie ai nuovi dati risultanti dagli scavi archeologici dell’Università di Vienna condotti tra il 2001 e il 2011 e da lui stesso diretti. Grazie a queste ricerche lo studio attorno a un ambito geografico circoscritto, come quello del Valdemone centrale, diviene in qualche modo rappresentativo ed esemplare del complesso e intenso rapporto che unì la Sicilia all’oriente greco, non solo nell’antichità ma anche durante il medioevo, con esiti largamente visibili anche oggi, grazie alla valorizzazione di questa presenza voluta dai sovrani normanni.

Il sito della antica Demenna, citato dalle fonti come luogo di insediamento, durante il medioevo, di popolazioni greche giunte in Sicilia dal Peloponneso, è stato definitivamente identificato, grazie alla fondamentale monografia dedicata all’argomento nel 2001 dal prof. Ewald Kislinger, nella zona di S. Marco d’Alunzio (Messina) nella Sicilia nord-orientale. Questo volume raccoglie gli studi sparsi già pubblicati dall’autore tra il 1995 e il 2011 intorno al medesimo tema; essi vengono ad approfondire e aggiornare le sue precedenti ricerche, anche grazie ai nuovi dati risultanti dagli scavi archeologici dell’Università di Vienna condotti tra il 2001 e il 2011 e da lui stesso diretti. Grazie a queste ricerche lo studio attorno a un ambito geografico circoscritto, come quello del Valdemone centrale, diviene in qualche modo rappresentativo ed esemplare del complesso e intenso rapporto che unì la Sicilia all’oriente greco, non solo nell’antichità ma anche durante il medioevo, con esiti largamente visibili anche oggi, grazie alla valorizzazione di questa presenza voluta dai sovrani normanni.